| |

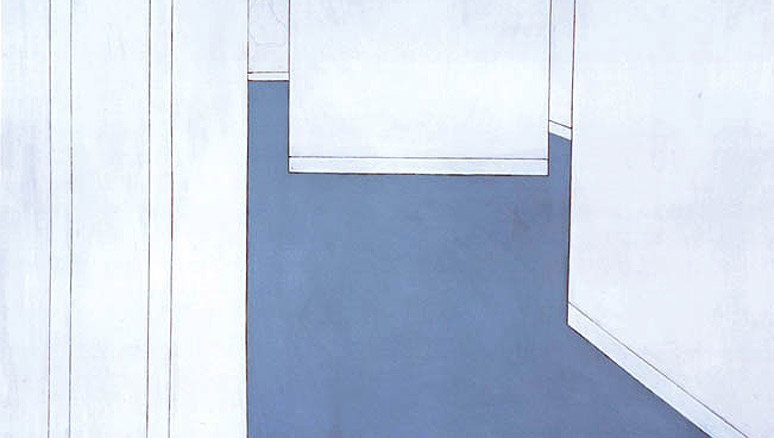

Las obras de arte pueden dividirse en dos categorías: Las que merecen discutirse y las que no. En el Sauna, de hecho, le dedicamos largas horas a verdaderas bazofias que adquieren entidad en el mismo acto que son desdeñadas. Sin ser el caso, recuerdo haber pasado con cierta indiferencia ante los cuadros de Sibyl Cohen que se muestran en la galería Braga Menéndez. Sus paisajes -exteriores e interiores- me resultaron "decorativos", por decirlo de alguna manera. Vistas generales de escenarios donde la arquitectura, que es protagonista, aparece apenas esbozada por su linealidad y con impronta monocromática donde dominan los ocres. Son obviamente elegantes y al mismo tiempo de una aspereza que podría decirse extra-brut. Pero ni siquiera este contrapunto me detuvo, seguí de largo.

La noche de la inauguración conocí a la artista. Por amigos comunes fui invitado a una recepción en su departamento de Santa Fe y Talcahuano. El departamento, típico estilo francés, repetía las líneas de sus cuadros; puras, claras, sin más ornamento que los propios de la mampostería, además de una gran biblioteca y los utensilios de uso cotidiano. A decir verdad, era una residencia temporaria. Sibyl nació en Nueva York y vivía más allá que acá. La reunión sumaba unas doce personas, aves de variado plumaje que compartían entre sí el trato amable y el humor sutil. La anfitriona, de piel blanquísima, ojos oscuros y vestido corto de encaje negro me recordó a esas doncellas dark que aparecían en las revistas de moda a mediados de los ochenta. Por ese entonces ella andaría por los veinte años y sospecho que, como le sucede a muchos, habrá quedado anclada en la estética de su apoteosis. Igualmente su belleza, su poder -si cabe la palabra- pasaba por la dulzura de sus movimientos, suaves, imperceptibles. Enseguida se acercó con una fuente de plata con alcauciles, uvas, almendras, queso azul y pan casero: una naturaleza muerta digna de Brueghel. Se disculpó por la frugalidad, pero es que habíamos llegado tarde. No diría humildad -una pseudo virtud que en algún punto me irrita- lo suyo en todo caso era la modestia, el tipo de persona que no habla de sí misma pero discurre con seguridad. Varias veces durante la noche se encargó de dejar en claro su posición. En las paredes casi no había cuadros a excepción de una virgen, obra suya, dibujada en grafito, angosta, lánguida, bizantina. La señalé y alguien me informó lo que era bien sabido, que Sibyl, naturalmente judía, hacía años se había convertido al cristianismo. Qué audacia, pensé, y no me quedaron dudas de que la volvería a ver.

Será por la inminencia de ese encuentro no programado que la noticia de su muerte me impactó. Sus cuadros, que ella misma había colgado, todavía estaban -todavía están- en la galería cuando decidió quitarse la vida. Ella, una mujer "de fe": ¿Cuáles habrán sido sus razones? Contra lo que se dice por ahí, que el suicidio es un acto de cobardía, me gusta pensar lo contrario. Si me permiten el cinismo, la vida podría verse como esa fiesta que Luis Buñuel mostró en El ángel exterminador: un montón de gente que no puede salir de una habitación cada vez más degradada, sin saber bien el porqué de la razón que los mantiene reunidos. Como si decir basta fuera una afrenta para aquellos otros que todavía intentan sostener lo que se torna insostenible. El punto es entendible, nadie quiere ser el aguafiestas. En lo personal voy contra el protocolo; cuando llega el momento, mi momento, me evaporo entre la muchedumbre sin decir adiós. Incluso cuando la ausencia puede ser leída como un mensaje para los otros, irse de esta vida es un acto privado en el que el sujeto ya no mira hacia atrás. La vista hacia adelante. Lo que sigue, pasar a la acción, dar ese paso hacia lo desconocido, es un acto ensimismado como ningún otro. Un acción que implica un profundo coraje y que seguramente dejará pasmados a quienes entiendan la vida como un dejarse estar, como un estado pasivo. Los otros, nosotros, quedaremos por fuera inexorablemente. La situación en que se da la partida tiene algo de sagrado, en el sentido de que nos alcanza pero no está a nuestro alcance. Nos duele, nos recuerda nuestra propia muerte y cuánto duele la vida, pero al mismo tiempo es un lugar donde no tenemos jurisdicción y por lo tanto indecible, intocable.

Artistas como Oscar Bony han trabajado en este terreno con furia y sin ambages. Los retratos perforados de Bony son una clara señal de lo que le dolía la vida, y si lo que dice Sigmund Freud sobre la sublimación es cierto, es posible que lo hayan ayudado a soportarla. Otro ejemplo es Alberto Greco, quien supo hacer de la vida, arte; y del acting out de su propia muerte, una obra maestra. No es el caso de Sibyl. Mezclar su vida y su obra, en estos términos, sería grosero, pero el gesto de ponerle punto final a la existencia permite, sí, otra mirada sobre su trabajo.

Vuelvo a la galería. Me encuentro con un texto, El ángel, de Rainer María Rilke, que sería largo de transcribir pero merece ser leído. La persona que me guía en el recorrido me cuenta que los cuadros recrean espacios relacionados al arte: casas de artistas, colecciones privadas, el pabellón de la bienal de Venecia, la cama de un gran maestro, no importa quiénes ni cuáles, es anecdótico. Y en efecto, las obras aludidas, los artistas de referencia no están, fueron sustraídos adrede. Son solo los escenarios que contuvieron al arte, las escenas apenas delimitadas por sus contornos indispensables. Trazos cortos, mínimos, conforman las figuras coloreadas por una paleta básica que por momentos ni siquiera cubre la superficie de la tela. La crudeza no solo de los materiales sino de la técnica pone en valor la ausencia. El sabor acre del champagne me vuelve a llenar la boca. En silencio, brindo por Sibyl, por su paso por este mundo, por su legado.

La muestra de Sibyl Cohen puede verse hasta el 3 de marzo, de martes a sábados de 13 a 20, en Braga Menéndez Arte Contemporáneo, Humboldt 1574, C.A.B.A.

|

|

|